升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

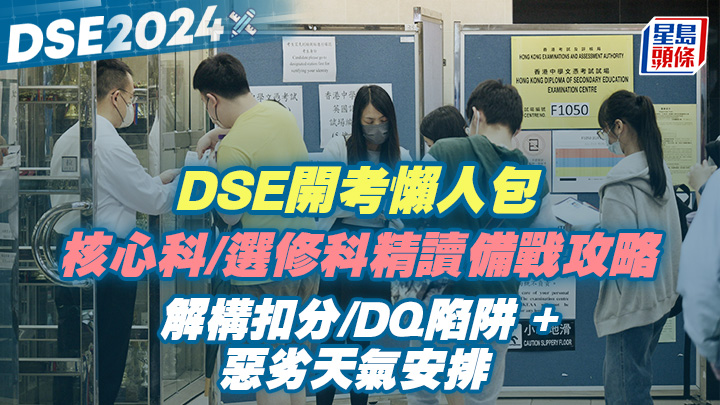

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

梁康民 - 切勿盲目打「補」針|家長教室

19小時前

正覺蓮社學校夥幼稚園 社區推國安教育

20小時前

英基下學年擬加學費 平均加幅4.8%

20小時前

1億元助成立應科大聯盟 蔡若蓮:觀察首階段成效

21小時前

中小學面試攻略︳面試前必做資料搜集 協和小學蔡世鴻校長:著呢套衫面試一定啱︳校長隨筆

2024-04-16 07:15

升小人口料5年後劇減近4成 議員憂現殺校潮 蔡若蓮:學校數量未必與教育質素掛鈎

2024-04-16 00:38

DSE 2024|首屆公民科明開考 學友社調查:考生壓力評分最低 僅4.2分

2024-04-15 22:01

小病未必是福!中醫推介4款一家合用抗小病食療:流鼻水/喉嚨乾/便秘︳親子健康

2024-04-15 21:45

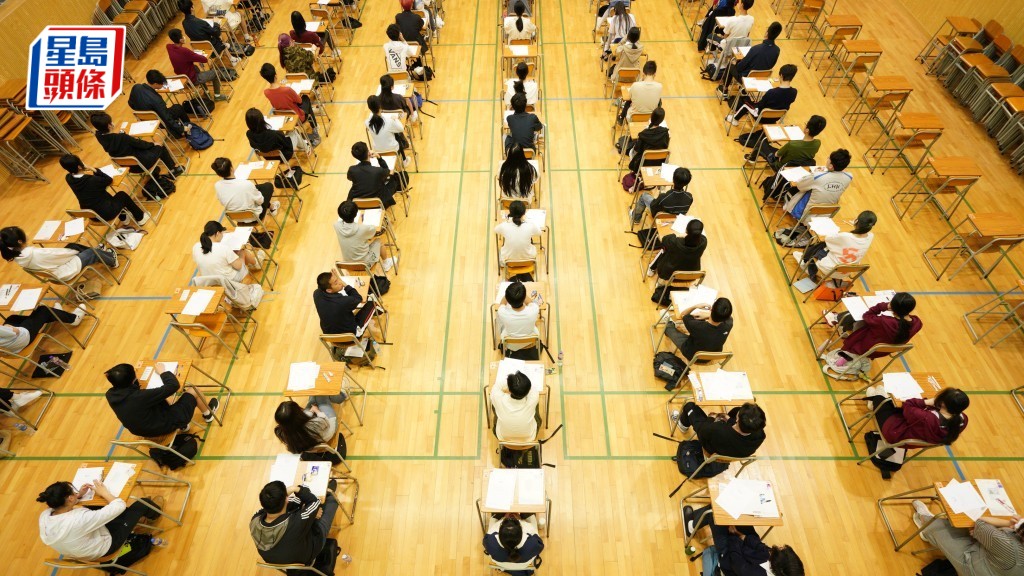

DSE 2024|考生續用「報到易」 稱過程順利 校長贊成保留電子報到

2024-04-15 18:54