升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

我的紀律部隊夢|黃副校長隨筆

1小時前

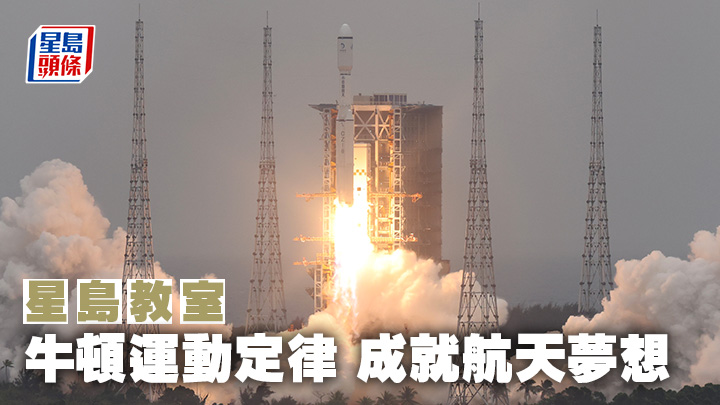

牛頓運動定律 成就航天夢想|星島教室

1小時前

職訓局擬推新醫療課程 培訓牙齒衛生員

3小時前

城大成立數碼醫學研究院 冀推動醫療創新

14小時前

學童健康 | 垃圾食物 危害處處 長期進食有咩影響?

2024-04-24 14:00

李建文 - 校園欺凌零容忍|牆角寒梅

2024-04-24 12:39

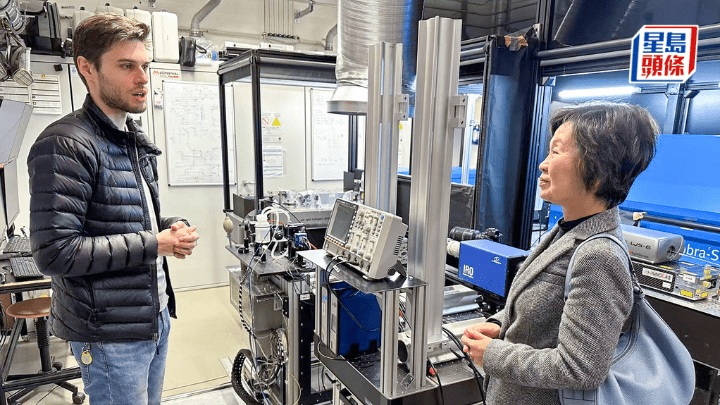

蔡若蓮訪德應科大 了解職專教育發展

2024-04-24 11:31

親子優惠︳固力果Pocky餅乾條4款口味免費派發4000盒 即睇派發地點時間

2024-04-24 10:49