升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

04:32

星聲講故事2024|解讀失落語言的專家 季羨林

23小時前

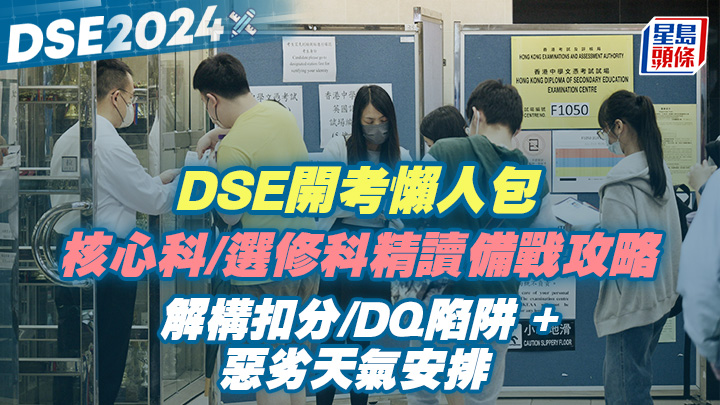

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

梁康民 - 切勿盲目打「補」針|家長教室

2小時前

正覺蓮社學校夥幼稚園 社區推國安教育

3小時前

英基下學年擬加學費 平均加幅4.8%

3小時前

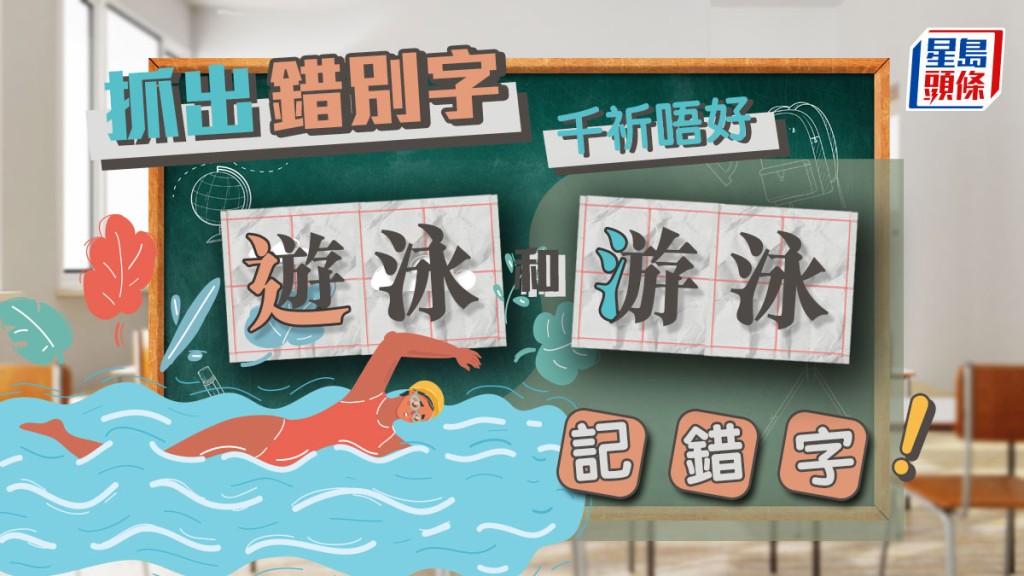

「遊泳」和「游泳」千祈唔好記錯字!|抓出錯別字

22小時前