升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

小學插班2024|15間熱門直資私小申請資料 + 3招提升子女取錄機會

2024-04-25 06:30

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

羅馬尼亞 吸血鬼故鄉|探索世界

9小時前

馮漢賢 - 心流與最佳狀態|談經論學

11小時前

國家極地考察項目專家與港生交流 鼓勵成為考察隊員

11小時前

浸大傳理學院院長:毋須就假新聞立法

12小時前

想小朋友日後做成功人士?跟這3個方法培養孩子擁有成功人士思維方式︳兒童心理

2024-04-25 19:14

消委會環保餐具|即棄餐具含有害物質、致癌物?解構紙飲管/棕櫚葉/植物纖維餐具 這1款最安全!

2024-04-25 19:05

抗生素知多啲 原來用這種菌製成 注意抗藥性和濫用!|常識科學

2024-04-25 14:00

中醫拆解鼻敏感成因 3類人勿亂服辛荑花 附4大食療湯水推薦、2種材料煮茶抗敏感

2024-04-25 13:22

親子優惠︳港青酒店YMCA自助晚餐低至$351 米芝蓮總廚主理/送蘇梅島來回機票/母親節一樣有買二送二

2024-04-25 13:02

我的紀律部隊夢|黃副校長隨筆

2024-04-25 12:18

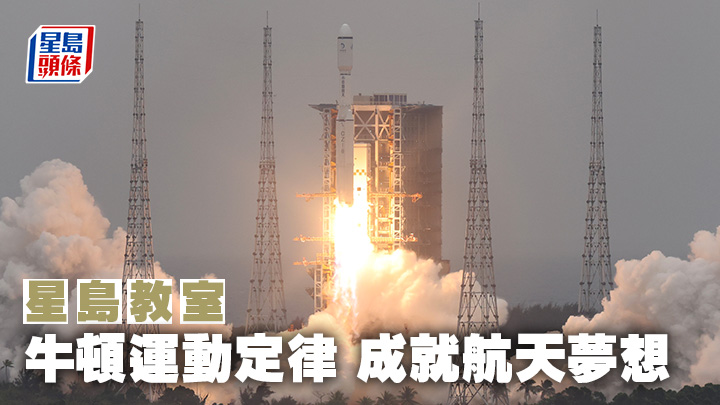

牛頓運動定律 成就航天夢想|星島教室

2024-04-25 12:13

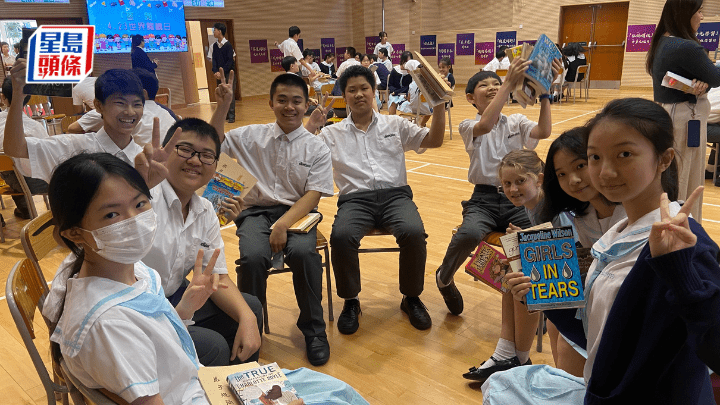

香港全民閱讀日|黃楚標中學辦聯校工作坊

2024-04-25 11:16