升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

我的紀律部隊夢|黃副校長隨筆

11小時前

牛頓運動定律 成就航天夢想|星島教室

11小時前

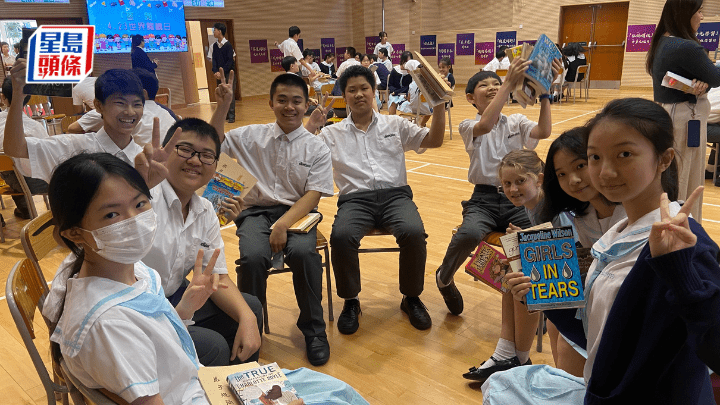

香港全民閱讀日|黃楚標中學辦聯校工作坊

12小時前

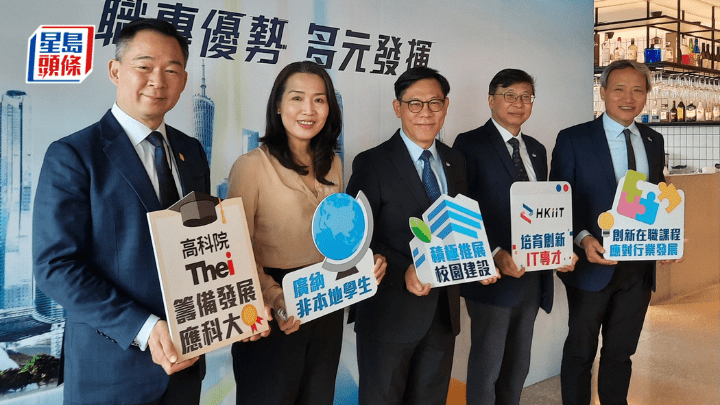

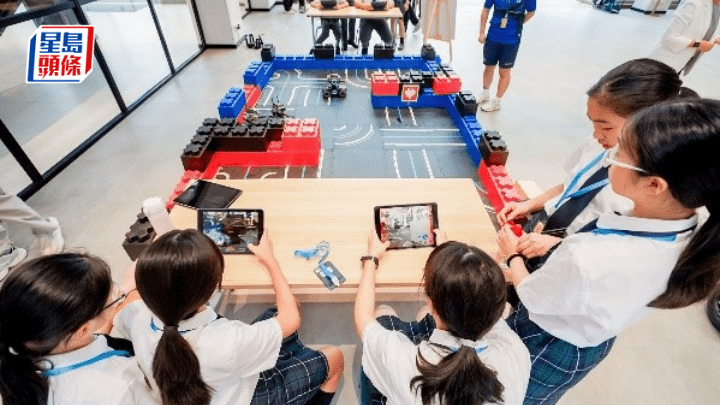

職訓局擬推新醫療課程 培訓牙齒衛生員

12小時前

城大成立數碼醫學研究院 冀推動醫療創新

23小時前

深圳親子遊2024︳深圳宇宙迷航兒童遊樂場低至$35任玩 超巨型室內遊樂場必玩旋轉滑梯/波波池海

2024-04-24 17:35

創學元「暑期大師系列」夏令營 推出多項兒童青少年活動

2024-04-24 17:13

穀物早餐唔一定健康!高糖易致肥這種最有營 營養師推介8大高纖穀物早餐︳兒童健康

2024-04-24 16:12