升中派位2024|即睇全港18區英中學額分布

2024-04-12 08:30

DSE開考懶人包2024|核心科/選修科精讀備戰攻略 + 解構扣分/DQ陷阱 + 惡劣天氣安排

2024-04-03 06:30

李建文 - 化悶象為創意|牆角寒梅

6小時前

八大儲備達1260億 港大371億最雄厚

8小時前

深圳親子遊2024︳深圳野恩動物園低至$66零距離親親小動物 餵飼羊駝/狐獴/鸚鵡

2024-04-16 18:55

詩詞賞析|讀王之渙《登鸛雀樓》積極探索和無限進取的志向

2024-04-16 16:51

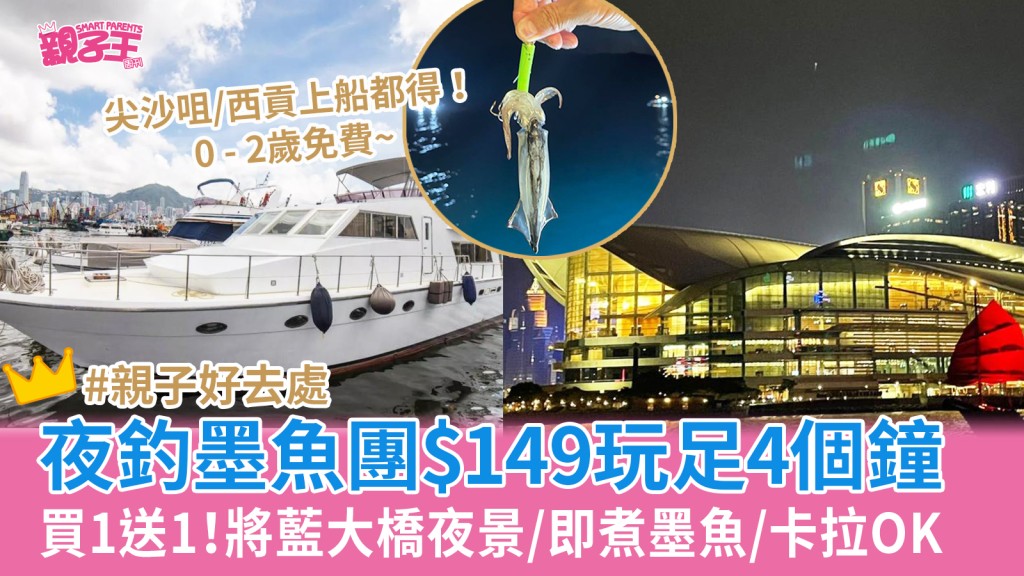

親子好去處2024︳夜釣墨魚團買一送一$149玩足4個鐘、周末都得!將藍蝴蝶大橋夜景/即釣即煮/卡拉OK

2024-04-16 15:03

中華基督教會香港區會中學校長會 訪無錫締結姊妹學校

2024-04-16 14:53

梁康民 - 切勿盲目打「補」針|家長教室

2024-04-16 12:26

DSE公民科2024|考生認為考試內容淺易 :沒甚花時間溫習 靠平時多望幾眼

2024-04-16 12:12