JUPAS首輪改選5.29截止|即睇7個改選注意事項 + 6間院校課程諮詢日詳情 (附報名連結)

2024-05-07 06:30

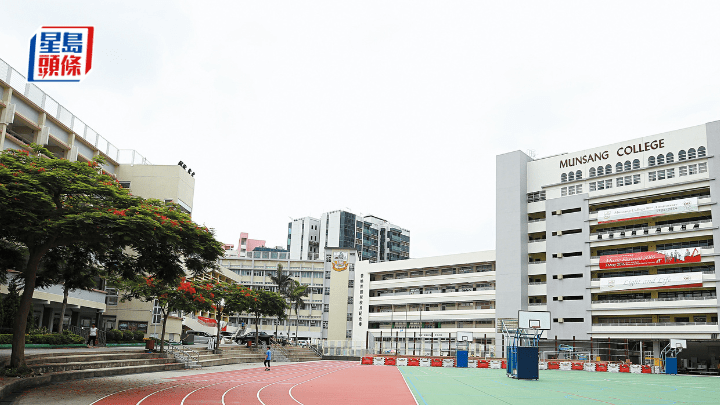

民生書院幼園加班 教局:校方須適切回應

4小時前

曾肇弘 – 九龍城寨的污名與神話|曾幾何時

20小時前

蔡若蓮明率高等院校代表團訪京 拜訪港澳辦及國家教育部

2024-05-07 14:55

趣味學漢語|「戕」「戈」字形字義兵器相關 認識部首

2024-05-07 14:00

發展綠色科研 推動碳中和|研之有理

2024-05-07 12:56

理大生設計時裝為銀屑病患者說話 冀加強公眾認知 消弭歧視

2024-05-07 12:38

民生書院幼稚園「逆市」加班 在讀家長憂削直升民小機會

2024-05-07 10:35

「小學叩門」3大關鍵公開!兩大名幼St. Catherine's VS 聖心幼稚園應點揀?︳趙榮德升學信箱

2024-05-07 07:15

幼稚園寒冬|南區右思維國際幼兒園暨幼稚園8月停辦 本學年共14校停辦 業界料結業潮「陸續有來」

2024-05-07 01:13