認識各行業 學生字

7小時前

笨泥爸爸 - 北京再遊學|父中作樂

8小時前

內向爸爸蛻變歌手開個唱《中年好聲音2》譚輝智:「以身教帶動孩子突破自我」︳星級教養

2024-05-10 18:24

親子優惠︳西貢WM酒店自助餐買一送一!$266起即歎生蠔、自助晚餐有波士頓龍蝦、日韓燒烤

2024-05-10 17:05

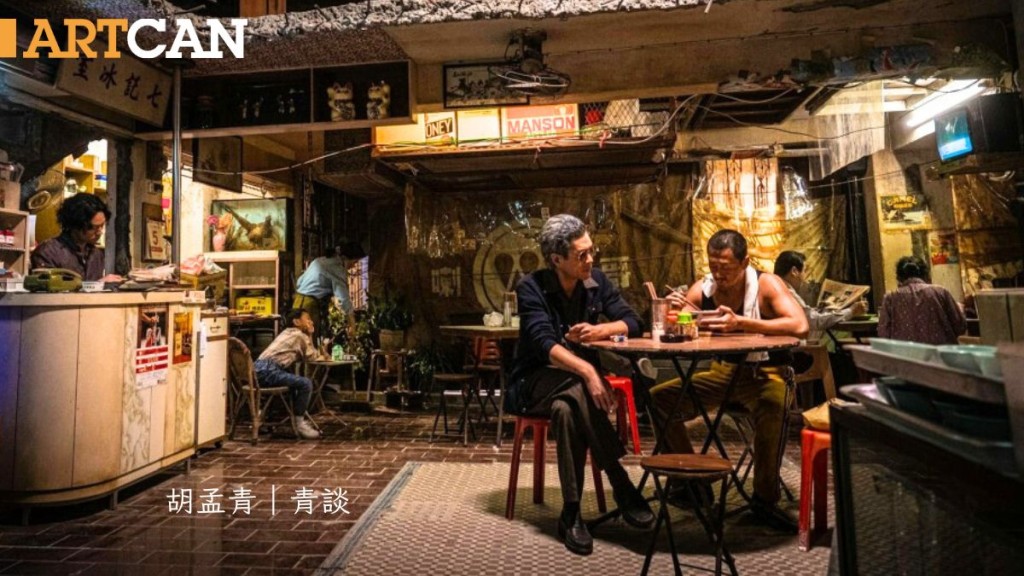

馮漢賢 - 目標以外 人生以內|談經論學

2024-05-10 16:05

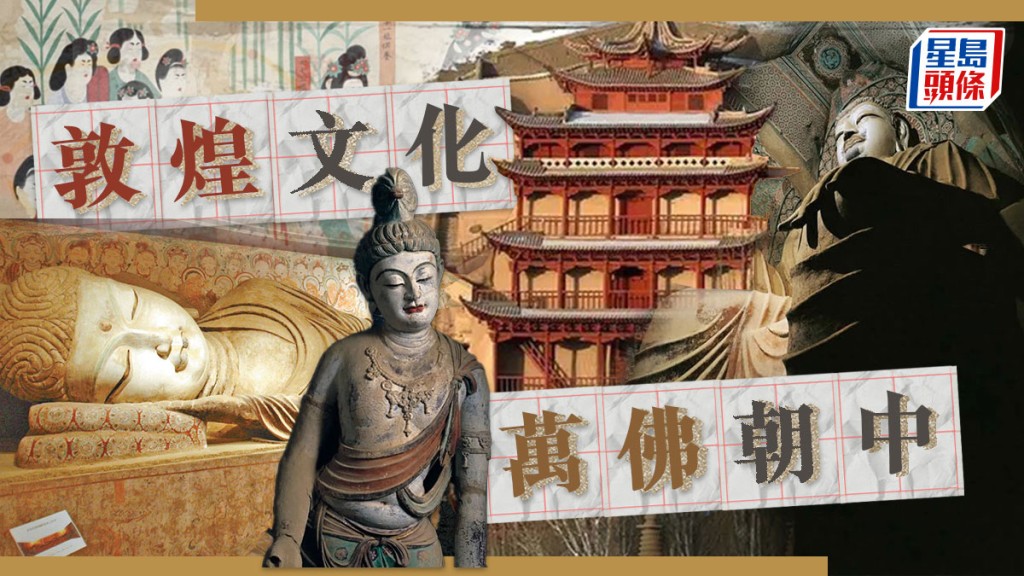

敦煌文化 萬佛朝中|公民學堂

2024-05-10 14:00

聽障社工|會考2分中英文不及格 25歲發奮終成註冊社工 分享經歷助「同路人」

2024-05-10 12:26

港大醫學院新增助理實習醫生培訓 撥8星期深入教授癌症知識

2024-05-10 12:07

生活百科︳$7.5超低成本滅蚊大法!網民用一法寶滅蚊蟲家族安全速效

2024-05-10 12:02